物联网虫情监测:用数字技术编织农田生态的 “智慧防护网”

在传统农业生产中,虫情监测曾是件 “靠经验、碰运气” 的事。农户们凭着肉眼观察、经验判断来防治病虫害,往往等到发现明显危害时,害虫已形成规模,只能依赖大面积施药补救。而物联网虫情监测技术的出现,正将这种 “被动应付” 转变为 “主动预警”,通过数字技术构建起覆盖感知、传输、分析、预警的全链条监测体系,为农业生态保护与精准防控提供全新解决方案。

从 “人工巡查” 到 “智能感知”:技术架构的革新突破

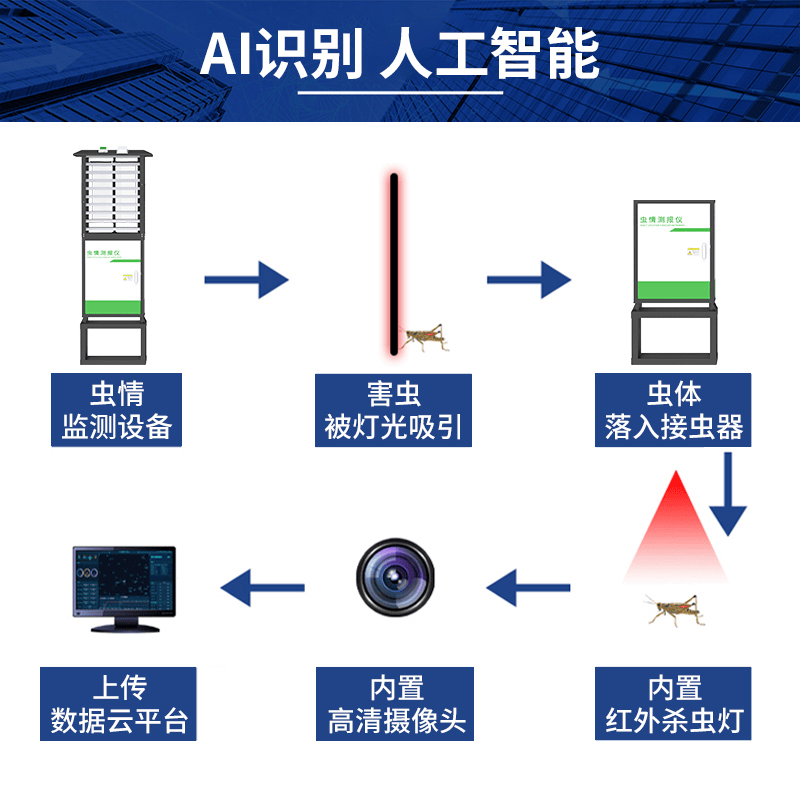

物联网虫情监测系统的核心优势,在于打破了传统监测的时空限制,构建起 “感知层 - 传输层 - 应用层” 三层技术架构。感知层是监测的 “神经末梢”,分布在田间的监测设备通过多种方式精准捕捉虫情信息:有的设备搭载特定波长的 LED 光源,利用害虫趋光性在夜间自动诱捕;有的内置性信息素缓释装置,专一引诱特定害虫种群;还有的通过高清摄像头实时拍摄虫体活动,甚至能记录害虫飞行轨迹与停留频率。这些设备如同分布在田间的 “智能哨兵”,24 小时不间断采集数据。

传输层则解决了 “数据孤岛” 问题。监测设备通过无线网络将采集到的虫情数据、环境参数(温湿度、光照、风力)实时上传至云端平台,哪怕是偏远山区的农田,也能通过信号中继实现数据畅通。这种实时传输能力让虫情监测告别了 “纸笔记录、人工报送” 的滞后模式,管理人员在办公室就能通过电脑或手机查看千里之外的虫情动态,数据更新间隔可精确到小时级,为快速决策提供支撑。

应用层是数据价值的 “转化器”。云端平台通过 AI 算法对海量数据进行分析,自动识别害虫种类、统计数量变化、预测繁殖趋势,甚至能结合历史数据和环境条件,生成病虫害发生风险等级报告。平台还会根据监测结果推送针对性防控建议,比如当某种害虫密度达到预警阈值时,提示在幼虫期采用生物防治或精准施药,避免防控时机延误或措施不当。

展开全文

三大核心功能:重新定义虫情监测标准

物联网虫情监测系统凭借三项核心功能,彻底改变了传统监测的低效与模糊。实时监测功能实现了虫情数据的 “可视化”,设备不仅能记录害虫数量,还能通过图像识别技术区分成虫、幼虫,甚至判断害虫的性别比例,这些细节数据为分析繁殖趋势提供了关键依据。在水稻产区,系统可通过监测稻飞虱的迁飞时间和种群密度,提前 7-10 天预判爆发风险;在果园中,能精准追踪红蜘蛛的活动规律,确定最佳防治窗口期。

智能预警功能让防控从 “经验驱动” 转向 “数据驱动”。平台设置多级预警阈值,当虫情数据超过设定标准时,会自动通过短信、APP 推送等方式向管理人员发出警报。这种预警不是简单的 “数量超标提醒”,而是结合环境因素的综合判断:比如在高温高湿天气,系统会提高对鳞翅目害虫的预警敏感度,因为这样的条件利于其卵的孵化;而在干旱时节,则会重点监测刺吸式害虫的活动,减少因水分胁迫导致的作物抗性下降风险。

数据联动功能打通了监测与防控的 “最后一公里”。虫情数据可与气象数据、土壤数据、作物生长数据联动分析,形成更全面的生态模型。例如,当系统监测到某种害虫密度上升,同时气象数据显示未来一周多雨,平台会综合判断害虫扩散速度可能加快,建议提前采取防控措施;若土壤数据显示有机质含量高,还会优先推荐以天敌防治为主的绿色防控方案,减少化学农药对土壤生态的影响。

多元应用场景:守护不同生态系统的平衡

物联网虫情监测系统的应用已延伸到多种生态场景,成为农业生产与生态保护的 “多面手”。在大面积农田中,设备按网格状分布,形成全覆盖监测网络,特别适合小麦、玉米、水稻等规模化种植作物的病虫害防控。系统能精准区分不同地块的虫情差异,避免 “一刀切” 式的全域施药,实现 “哪里有虫防哪里,虫多重点防” 的精准防控,农药使用量可减少 30% 以上。

果园与经济林场景更考验监测的 “精准性”。果树作物生长周期长、品种多样,病虫害种类也更为复杂,物联网系统通过搭载不同的诱捕装置,实现专一性监测。在苹果园,针对苹果蠹蛾的性诱监测设备可精确到单只害虫的捕捉记录;在茶园中,系统能区分茶尺蠖与假眼小绿叶蝉的活动规律,推送差异化防控建议,保障茶叶品质安全。

森林与生态保护区的监测则更注重 “生态兼容性”。设备采用太阳能供电,避免布线对植被的破坏;诱捕装置针对特定害虫设计,减少对鸟类、蜜蜂等益虫的误捕。在自然保护区边缘,系统可监测松墨天牛等传播疫病的害虫,防止其向核心区扩散;在城市园林中,能追踪刺蛾、天牛等对绿化树木的危害,平衡景观保护与生态安全。

生态价值:从 “虫口夺粮” 到 “生态友好”

物联网虫情监测系统的价值不仅在于保障产量,更在于推动防控模式向生态友好型转变。传统防治中,农户常因担心虫情失控而 “宁多勿少” 地施药,导致农药残留超标、土壤污染、益虫被杀等问题。而物联网系统通过精准监测明确 “虫在哪里、有多少”,让防治措施更具针对性,大幅减少农药使用量,降低对生态环境的干扰。

在绿色农业示范区,这种生态价值尤为显著。系统监测数据成为 “绿色认证” 的重要依据,通过记录病虫害发生与防控全过程,证明农产品生产过程中农药使用的合理性与安全性,提升产品市场竞争力。同时,减少农药使用还能保护蚯蚓、蜘蛛、寄生蜂等农田有益生物,维持生态平衡,形成 “监测精准 - 防控科学 - 生态改善” 的良性循环。

随着技术的迭代,物联网虫情监测系统正朝着更智能、更经济的方向发展。新型设备功耗更低,可通过太阳能实现长期续航;识别算法不断优化,对小众害虫的识别准确率持续提升;平台操作更简便,农户通过简单培训就能熟练使用。未来,随着 5G、边缘计算等技术的融入,系统还将实现更实时的数据分析和更精准的本地化预警,让科技力量真正扎根田间地头。

从农田到山林,从果园到城市绿地,物联网虫情监测系统正以 “数字神经” 的姿态感知着生态的细微变化。它不仅是农业现代化的技术标志,更是人类尊重自然规律、实现科学防控的生动实践,为农业可持续发展与生态保护注入源源不断的智慧动力。

评论