2024“中国科学十大进展”校友排名:南大兰大2人,川大1人上榜!

来源:网络消息

2024年30省理科录取难度Top1000排名(2):广东版出炉,哈工超人大!

2024年30省理科最低分Top1000排名全网独家发布!1000所本科院校一网打尽!

2024年30省高考文科录取分Top1000排名出炉!文理科全部发布!

2024年30省理科录取难度Top1000排名(1):湖北出炉,西工大工超天大!

2024年全网最全30省985/211文理分数排名汇总完结版(建议收藏)

重磅!第五轮学科评估全部99个学科A类完整名单独家发布!(建议收藏)

2024高考必看:31省985/211录取最高分、平均分全网唯一发布!(建议收藏)

学历贬值:1998-2023硕士扩招20倍、博士扩招10倍,985本科含金量上升!

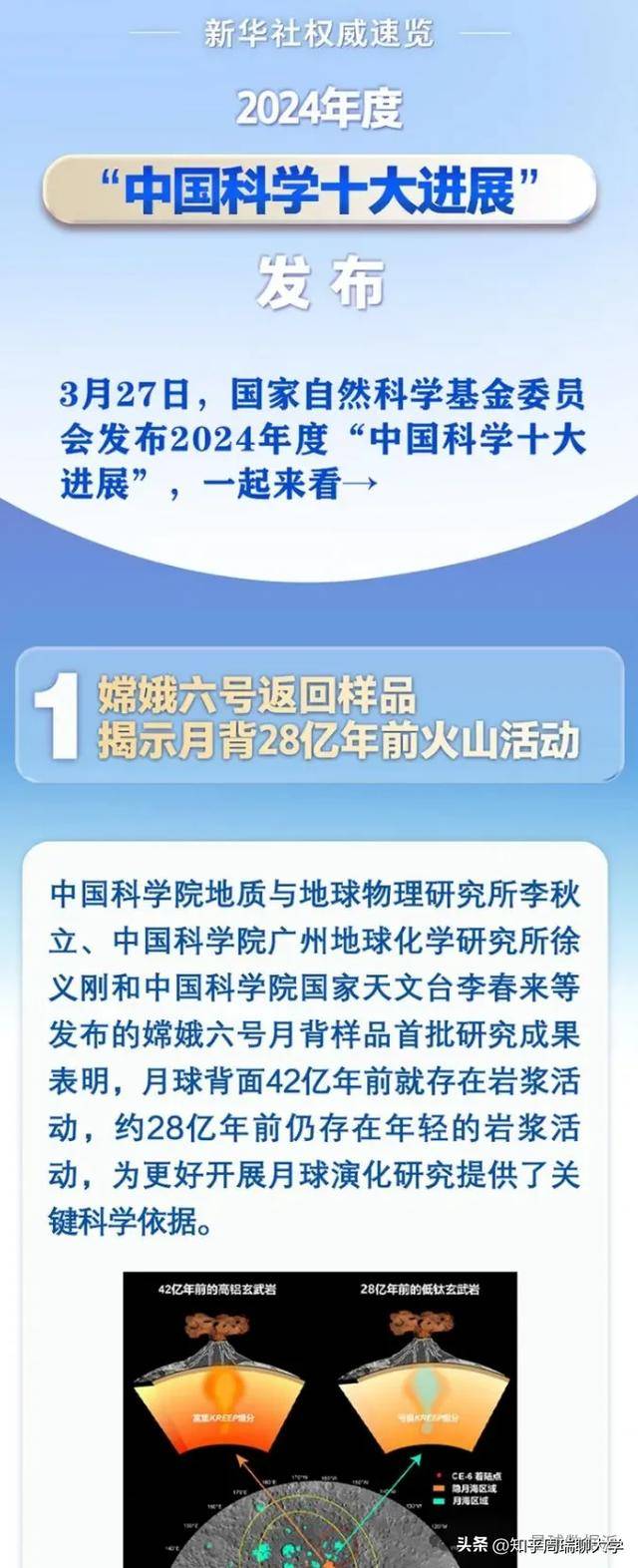

2024年的“中国科学十大进展”榜单,不仅是中国科学界的一份耀眼成绩单,更是中国高等教育培养顶尖科研人才的生动证明。从航天探索到信息技术,从神经科学到量子物理,这些成果覆盖了多个前沿领域,展现了中国科学的多元化发展和深厚潜力。而在这份榜单背后,我们看到了一批批高校校友的卓越贡献,他们的教育背景和学术成长路径,为我们理解中国科学的未来走向提供了重要线索。

多元领域的突破:从航天到量子物理的全面开花

展开全文

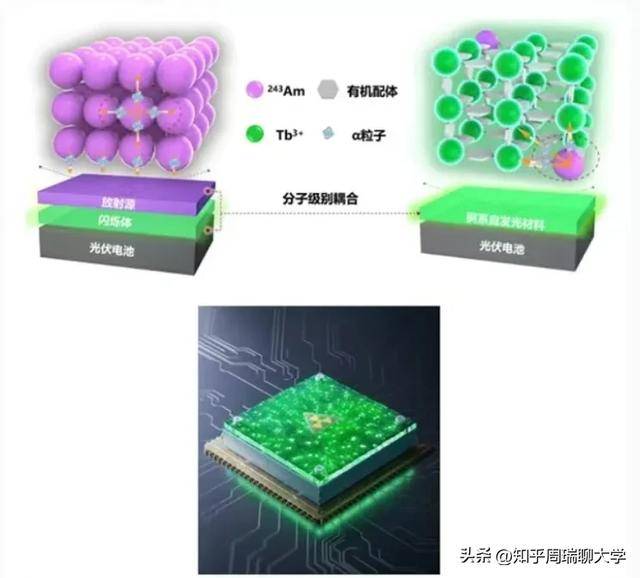

2024年的十大进展,涵盖了航天、信息技术、神经科学、量子物理、能源技术、生物医学等多个领域。嫦娥六号返回样品揭示月背火山活动的研究,将中国航天探索推向了新的高度;大规模光计算芯片的智能推理与训练,则展示了中国在信息技术领域的创新实力。在神经科学领域,单胺类神经递质转运机制的阐明,为精神疾病治疗提供了新的理论基础;而在量子物理领域,凝聚态物质中引力子模的实验发现,再次巩固了中国在量子研究中的领先地位。

这些领域的多样性,反映了中国科学从单一学科突破向多学科协同发展的转变。航天领域的进展,体现了中国在基础科学和应用科学的结合上取得了长足进步;信息技术和量子物理的突破,则标志着中国在全球科技竞争中的战略地位日益凸显。这些成果不仅是科研团队的胜利,更是中国高等教育体系培养顶尖人才的成果展示。

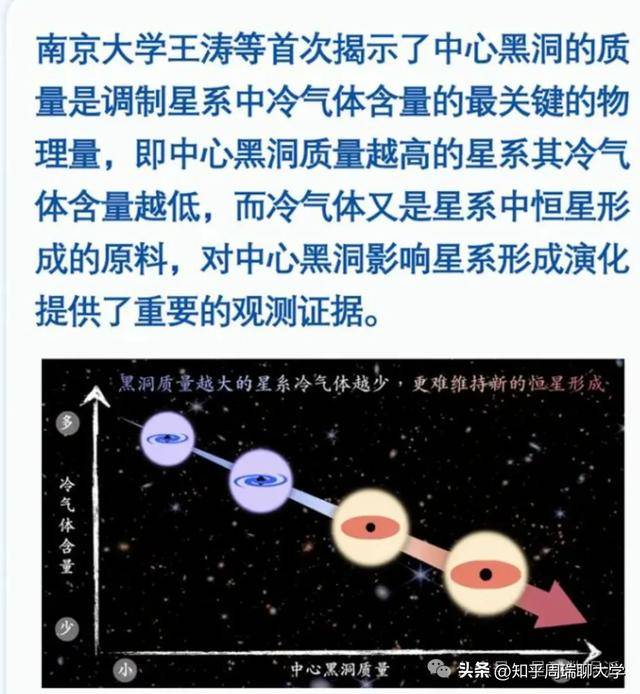

中科大、北大、南大、兰大等高校的校友表现亮眼,成最大赢家

分析主要完成人的学历背景,一条清晰的“科研基因”传承链浮出水面。中国科学技术大学(中科大)堪称最大赢家:李秋立(地质学)、方璐(电子工程)、王殳凹(材料科学)的学术根基皆源自中科大,其“小而精”的办学模式在跨学科人才培育中展现出独特优势。北京大学则以苏刚(物理学)、乔杰(遗传学)、马仁敏(物理学)为代表,彰显其在基础学科领域的百年积淀,尤其是医学部与物理学院的协同创新机制,为交叉学科突破提供了土壤。南京大学凭借杜灵杰(物理学)和王涛(天文学)两位校友,在天体物理与量子实验领域再立新功,印证了其“厚基础、重实践”的教育传统。

更值得关注的是西部985高校的突围。兰州大学核科学与技术专业出身的王亚星,最终在天文学领域取得突破,折射出西部高校在特定学科上的深厚底蕴;四川大学原子核科学技术研究所为其博士阶段研究提供的支撑,则体现了学术传承中“专精”与“跨界”的辩证关系。

与此同时,我们可以看到榜单中不少完成人的教育背景并非单一顶尖高校,而是地方高校与顶尖学府的结合。例如,李秋立本科毕业于西北大学地质系,后在中科院完成硕博学业;戴琼海本科毕业于陕西师范大学数学系,后在东北大学完成博士学位。这种多元化的教育背景,反映了中国高等教育体系的协同效应。地方高校为学生提供了扎实的基础教育,而顶尖高校则为他们提供了更高层次的学术平台和资源支持。这种协同效应,不仅为中国科学培养了大批优秀人才,也为高校之间的合作提供了新的思路。地方高校与顶尖学府的联合培养模式,或许将成为未来中国高等教育发展的重要方向。

制度启示:科研生态的“隐形推手”

如果将十大进展视为产出,其背后的投入函数则复杂得多。中科院系统主导三项成果,印证了国家战略科技力量的不可替代性;清华大学、北京大学在光计算与医学领域的突破,则反映了“顶尖高校—产业前沿”的紧密联动。值得注意的是,海军军医大学徐沪济的跨国教育背景(澳洲Flanders医学中心博士),以及苏州大学王卫星的圣母大学双博士经历,暗示着开放性与国际协作仍是高水平创新的关键变量。

这些成果的完成人教育轨迹中,一个隐秘而重要的规律是:本科阶段的多元性与博士阶段的聚焦性形成张力。例如,数学背景的赵岩转向生命科学,物理本科的马仁敏跨入光学工程,这种“底层思维训练+高阶专业突破”的模式,或是应对复杂科学问题的有效策略。反观当下高等教育中过早细分专业的倾向,这一现象值得深思。

当我们将掌声献给中科大、北大、南大、兰大、川大等高校时,本质上是在致敬中国科研体系的多样性——既有顶尖学府的持续领跑,也有中西部学术重镇的特色突围;既有传统学科的精进,也有交叉领域的破壁。这些进展不仅是技术的胜利,更是教育理念与科研生态的胜利。未来,若能将这种多样性转化为更具韧性的创新网络,中国科学的“群星闪耀时”,或将真正到来。

评论